Легостаево. Церковь Михаила Архангела.

Престолы: Михаила Архангела, Илии Пророка

Архитектурный стиль: Классицизм

Год постройки: 1804. 1908-1910 .

Архитектор: А.И. Молчанов (автор проекта), А.Д. Крячков (перестройка 1908-1910)

Епархия: Новосибирская митрополия. Искитимская епархия

Адрес: Россия, Новосибирская область, Искитимский район, с. Легостаево, ул. Советская

Координаты: 54.636387, 83.81386

Ссылки:

Рядом с руинами церкви построена часовня Илии Пророка

Церковь Михаила Архангела, источник: http://www.orthedu.ru/kraeved/14723-cerkov-s-legostaevo-novosibirskoy-oblasti-hronika-sobytiy.html

Елена Григорьева

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области принято решение о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, «Церковь во имя Архистратига Божия Михаила». Храм расположен в селе Легостаево Искитимского района Новосибисркой области. Утверждены особенности (предмет охраны) выявленного объекта культурного наследия и требования к осуществлению деятельности в границах его территории (приказ управления от 12.11.2018 № 136).

Работы по установлению историко-культурной ценности объекта были организованы на основании заявления, полученного в мае 2018 г. Заключение и научно-проектная документация по установлению историко-культурной ценности объекта, разработанная ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», поступили в Управление 28 сентября 2018 г.

На основании проведенных исследований было установлено, что храм в селе Легостаево построен по проекту первого в Западной Сибири архитектора, учившегося гражданской архитектуре в Санкт-Петербурге - Андрея Ивановича Молчанова (1765–1824). По возвращении он был назначен на должность архитектора Колывано-Воскресенских заводов. На Алтае в разные годы Молчановым были построены: церковь Михаила Архангела с. Тогульского (1802 г.), церковь с. Касмалинского (1810 г.), в 1803–1816 гг. он занимался достройкой церкви Преображения Господня в Змеиногорском руднике.

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране до принятия решения о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отказе во включении его в этот реестр. Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен.

http://www.nasledie-nso.ru

Новое обращение к истории Михайло-Архангельского храма в селе Легостаево Искитимского района Новосибирской области обусловлено недавними архивными находками, меняющими статус этого памятника сибирской архитектуры периода классицизма, находящегося в бедственном состоянии.

Храм был построен по проекту первого в Западной Сибири архитектора Андрея Ивановича Молчанова, обучавшегося «...гражданской архитектуре в Санкт-Петербурге». За четыре года учебы 1786-1790 г.г. сын солдата Колывано-Воскресенских заводов, маркшейдерский ученик А.И. Молчанов, ознакомился с приемами архитектуры классицизма на стройках, возглавлявшихся его учителем, архитектором Кабинета Его Императорского Величества Антонио Порта и вернулся в Сибирь убежденным классицистом.

По возвращении он вступил в должность архитектора Колывано-Воскресенских заводов, то есть заведовал всем заводским строительством. По его проектам создавались здания фабрик, лабораторий, аптек, заводских контор и жилых домов. Все они построены по законам классицизма. По проектам Андрея Ивановича также возведены церковь Михаила Архангела с. Тогульского (в 1802 году) и церковь с. Касмалинского (в 1810 году). В 1803-1816 г.г. он занимался достройкой церкви Преображения Господня в Змеиногорском руднике.

В феврале 1799 года А.И. Молчанов отправился в Малышевскую волость «для выбора места под возведение церкви» (там же). В первых десятилетиях XIX века в Малышевской волости были построены два храма в селах Малышевском и Легостаевском. Однопрестольная Христорождественская церковь села Малышевского Малышевской волости сооружена в 1823 году из дерева с имитацией каменных форм. Судя по сохранившемуся непрофессиональному чертежу, она выполнена в стиле классицизм без применения ордера. Автором проекта Малышевской церкви мог быть тоже Молчанов, служивший в должности архитектора Колывано-Воскресенских заводов до 1824 года.

А в 1799 году место под возведение церкви необходимо было выбрать в селе Легостаевском, где прежняя деревянная церковь, стоявшая в пойме р. Берди и ежегодно подвергавшаяся затоплению в половодье, сгорела. Жители решили её не восстанавливать, а строить новую каменную на новом месте.

Проектируя Михайло-Архангельский храм в Легостаево по трапезному типу, Молчанов сделал трапезную самой широкой частью здания, в связи с размещением в ней придела с престолом, освященным в честь пророка Божия Илии. Она выполняла функцию зимнего, отапливаемого печью храма. Основной храм был летним - неотапливаемым.

По замыслу Молчанова, фасады украшают разнообразные проемы: рядовые окна боковых фасадов - прямоугольные; арочную форму имеют входные проемы, окна алтаря и колокольни; в боковых частях барабана и втором ярусе колокольни - полуциркульные окна, и овальное окно в треугольнике фронтона портика.

Дополнением к восприятию целостности композиции фасада послужил крупный руст (2х3 кирпича), покрывавший стены алтаря, колокольни, центральной части стен храма и визуально объединявший их. Этот прием, характерный для зданий раннего классицизма, использован Молчановым во всех проектах построенных им церквей.

Легостаевская церковь строилась без авторского надзора, поскольку А.И. Молчанов с 1801 по 1804 г.г. находился в отставке по состоянию здоровья.

100 лет спустя

Все деревянные конструкции храма в Легостаево, построенного в 1804 году: балки перекрытия, плахи пола, оконные и дверные рамы, спустя 100 лет, пришли в негодность, и настоятель храма отец Андрей Дмитриев обратился в Томскую Духовную Консисторию с прошением о ремонте здания. Далее, 7 сентября 1905 года последовало письмо епископа Томского и Барнаульского Макария Томскому Губернатору. Дело было препровождено в Строительную комиссию Губернского управления, где дано поручение работавшему в ней с 1902 года, после окончания Института Гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, младшему инженеру А.Д. Крячкову обследовать состояние храма и составить акт его освидетельствования.

А.Д. Крячков прибыл в Легостаево 13 сентября 1905 года и в присутствии настоятеля, диакона и церковного старосты составил акт «освидетельствования церкви на предмет ремонта и некоторых переделок в ней». По наблюдениям А.Д. Крячкова, оказалось: «Церковь построена в начале XIX столетия, состоит из двух помещений для молящихся, алтарной абсиды и колокольни. Одно из помещений для молящихся перекрыто сомкнутым сводом, остальные - деревянными перекрытиями. Постройка велась, очевидно, без всякого технического надзора. Все проемы, достигающие доверху, перекрыты без арок и перемычек по брусьям, которые частично прогнулись. По стенам заметны несколько значительных трещин, образовавшихся, по словам местных жителей, после землетрясения, бывшего здесь несколько лет тому назад. В настоящее время трещины не представляют опасности, но при переделках необходимо с ними считаться. Деревянные потолки оказались сильно пропревшими. Концы наката в большинстве гнилы и требуют замены в ближайшем будущем.

Увеличение проема, соединяющего зимнюю и летнюю церкви, оказалось невозможно ввиду слабости стены над ним, на которую опираются распалубки сомкнутого свода. Поэтому, а также в целях увеличения помещений церкви, необходимо разобрать тяжелый сомкнутый свод и раздвинуть боковые стены летней церкви до размеров, необходимых для помещения в сей церкви 800-850 человек, перекрыв затем получившееся помещение деревянным куполом.

При переделке сгнивших и грозящих падением потолков над зимней церковью необходимо поднять среднюю часть ее в виде фонаря, устроив бревенчатый сруб, перекрытый тесовой крышей и лежащий на деревянных подставках. Существующий в настоящее время в зимней церкви алтарь перенести в одну из пристраиваемых абсид по сторонам главного алтаря, а промежуточную стену открыть во всю ширину большим проемом...». Кроме А.Д. Крячкова акт подписан священником храма Андреем Дмитриевым, диаконом Петром Хвалынским, Алексеем Шуляковым и за неграмотностью старосты Прокопия Васильева приложена его печать.

Проектные предложения А.Д. Крячкова

Денег на радикальные изменения церкви, с увеличением ее площади до размещения 850-ти человек, вероятно, не нашлось, поэтому А.Д. Крячковым выполнен «Проект на капитальный ремонт Михайло-Архангельской церкви в с. Легостаевском Барнаульского уезда Томской губернии». Он рассмотрен и одобрен Строительным Отделением Томского Губернского Управления по протоколу от 10 июля 1908 г. за №86 и содержит: фасад, план, продольный и поперечный разрезы.

Сомкнутый свод, находившийся над трапезной (зимней церковью) убран и заменен световым фонарем, выполненным в виде сруба, перекрытого двускатной кровлей. На продольном разрезе хорошо видны шесть окон, устроенные в стенах сруба, позволившие осветить, прежде всего, темную трапезную. Все прямоугольные окна трапезной и центральной части храма были растесаны и получили арочные завершения. На северном и южном фасадах трапезной треугольники фронтонов заменены скатными кровлями.

По проекту А.Д. Крячкова в плане трапезной отсутствует изображение алтаря придела, хотя он существовал. Пространство трапезной выглядит просторным, у западной стены устроены пара голландских круглых печей. Площадь здания немного увеличена за счет превращения прежде открытой западной паперти, примыкающей к притвору под колокольней, в дополнительный объем, доходящий до уровня второго яруса колокольни.

Все деревянные конструкции перестроенного по проекту Крячкова храма были уничтожены пожаром в 1948 году. И не нашлось бы никакой возможности установить - были ли исполнены те проектные предложения, которые составил техник Крячков, если бы не две страховые оценочные ведомости, относящиеся к 1910 и 1911 г.г. Освидетельствование церковных построек проводилось исполняющим должность благочинного 44 округа священником Евгением Смирновым в сопровождении священников: Дмитрия Смирнова и Иоанна Добросердова, настоятеля храма Михаила Архангела, Андрея Дмитриева, диаконов Иоанна Ломова и Михаила Нивиных, церковного старосты Мирона Загоскина. В документе 1910 года отмечено, что «...здание храма каменное, на таковом же фундаменте ремонтируется, и в нем невозможно произвести оценку, в связи с тем, что убраны пол, потолок, крыша, окна. Стоят только одни стены. Ремонт должен кончиться к зиме 1910 года».

Год спустя, 30 октября 1911 года для составления оценочной ведомости отремонтированного храма вновь была собрана комиссия. В ее составе, кроме благочинного и настоятеля, участвовали священники Иоанн Добросердов, Сергий Краснов, Дмитрий Смирнов, Симеон Бриллиантов и диакон Иоанн Бальва, староста Иоанн Захаров, старшина Легостаевской волости Кондратий Лямкин, Легостаевский староста Михаил Лямкин. На сей раз, ведомость выполнена с подробным перечислением деталей, которое дает основания утверждать, что проект Крячкова был осуществлен.

Комиссия констатировала: «Михайло-Архангельская церковь каменная снаружи оштукатурена и выбелена известкой; внутри оштукатурена и выкрашена масляной краской; покрыта железом, окрашенным масляной краской зеленого цвета. Длина церкви, считая и колокольню 36 аршин, наибольшая ширина 16 аршин, имеется одна большая глава (на куполе - И.Р.) и две малых (над главным алтарем и алтарем придела Илии Пророка - И.Р.). Больших окон шестнадцать; малых верхних восемь - окна все двойные. Дверей, выходных (3) тройных; внутренних дверей фонарного устройства, но стеклянных три. Иконостас длинною 8¾ аршин, высотою 9 аршин, оценен в 500 рублей. Церковь отапливается четырьмя печами, колокольня в два яруса общей высотою до верха карниза - пятнадцать аршин. «…» Церковь капитально отремонтирована с внутренней отделкой в 1911 году. Оценка вместе с иконостасом и колокольней - двадцать пять тысяч».

В советское время

По официальным документам церковь закрыта в 1940 году, фактически в 1932–33 г.г. были сняты колокола, а после расстрела в день Успения Пресвятой Богородицы 1937 года последнего священника храма отца Якова Мазаева, богослужения в храме не проводились. Здание было арендовано общиной верующих, которые не смогли оплатить аренду в 1939 году и вынуждены были отдать церковь: «Легостаевскому сельсовету для оборудования под культурное учреждение». В 1940 году о здании церкви в с. Легостаево отчитались: «кирпичное, купол, колокола, кресты сняты, «…» в нём располагался глубинный пункт заготзерна». В трапезной бывшего храма разместили дизельную станцию, в алтаре устроили мельницу. После случившегося летом 1948 года пожара восстанавливать здание не стали. Некоторое время крепкие стены храма не давали покоя. Возникла идея использовать их для создания кинотеатра.

«Решение №118 Исполнительного комитета Легостаевского районного Совета депутатов трудящихся с. Легостаево. 11 апреля 1950 г. О передаче церковного здания областному управлению кинофикации. В связи с тем, что церковное здание в 1948 г. горело и в настоящее время остались одни кирпичные стены, здание не используется, в то же время район не имеет стационарного кинотеатра. Оставшиеся стены от церковного здания по его площади, позволяют оборудовать кинотеатр вместимостью 260 человек. На основании вышеизложенного исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся решил: 1. Передать оставшиеся стены от пожара Областному управлению кинофикации для оборудования под стационарный кинотеатр. 2. Просить Облисполком утвердить решение о передаче церковного здания областному управлению кинофикации. 3. Просить Облисполком отпустить средства 150 000 руб. для переоборудования и строительства кинотеатра. Председатель исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся подпись (Печеркин); Секретарь исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся подпись (Арсентьев).

Исполнительный комитет Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся, решением 498 от 12 мая 1950 года, постановил: «разрешить исполкому Легостаевского райсовета депутатов трудящихся и областному управлению кинофикации оставшиеся после пожара церковного здания в селе Легостаево кирпичные стены использовать для строительства и оборудования стационарного кинотеатра».

Спустя ещё год, обнаруживается невозможность использования стен сгоревшего церковного здания и принимается новое решение №626 от 21 июля 1951 г. - разобрать их «...кирпич реализовать и деньги полученные от его реализации сдать в доход государства». Но и этой идее не суждено было осуществиться, поскольку раствор был настолько крепок, что кирпичи ломались, и разобрать здание не удалось. Уцелевшая трапезная была накрыта крышей и некоторое время служила складом цемента. Многие годы остатки храма стоят незащищенными и продолжают разрушаться.

Легостаевский храм был уникальным для Сибири памятником архитектуры раннего классицизма, авторской работой первого профессионального архитектора Колывано-Воскресенских заводов А.И. Молчанова. В его архитектуре проявились типичные черты и стиль храмовых зданий того времени. В дальнейшей судьбе церкви, столетие спустя, принял участие архитектор А.Д. Крячков. После перестроек, сделанным по проекту А.Д. Крячкова, церковное здание простояла еще 29 лет до эпохи социальных перемен, приведших к закрытию церкви, поруганию святынь, разрушению колокольни, а после пожара 1948 года и окончательному забвению. За годы советской власти здание приобрело статус памятника истории Русской Православной Церкви в XX столетии.

Ирина Ростовцева, старший преподаватель кафедры ОА ПИА и Г НГАХА, "Живононсый Источник", №2, 2015; http://www.orthedu.ru/kraeved/14723-cerkov-s-legostaevo-novosibirskoy-oblasti-hronika-sobytiy.html

Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Церковь во имя Архистратига Божия Михаила», проводимой в целях обоснования включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Описание объекта культурного наследия

В настоящее время «Церковь во имя Архистратига Божия Михаила», расположенная по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Легостаево находится в руинированном состоянии. От первоначального облика храма сохранился объем трапезной, стены куба - основного объема храма и апсиды. В объёме трапезной сохранились подлинные стены. В стенах, ориентированных на север и юг сохранились окна подлинного размера и формы, некоторые из них закрыты сохранившимися коваными металлическими решётками. В кирпичной кладке стен заложены объёмы карнизов и пилястр. Вход в помещение трапезной с западной стороны закрыт распашными деревянными воротами. Глухая восточная стена трапезной отлита из грубого бетона, не имеет проёмов и полностью отделяет трапезную от куба - основного объёма храма. Двухскатная крыша перекрывающая объём трапезной ориентирована фронтонами по линии север-юг. Куб - основной объем храма имеет две подлинных стены северную и южную. В структуре стен сохранилась кладка полуциркульных сводов окон и входов. На каждой стене расположены два арочных оконных проёма и арочный проём входа. Окна расположены по флангам от входа. В окнах сохранились кованые металлические решётки, расположенные по всей высоте проёмов. В арках входов решётками закрыта только верхняя, наддверная часть. Вместе с решётками в арках входов закреплены деревянные фрагменты от конструкции дверей. От восточной арки, линия которая отделяет основной объём храма от его алтарной части, по которой устанавливается иконостас, остались фрагменты пилонов встроенных в кладку стен. На южном пилоне сохранился небольшой фрагмент основания арки, на котором отчётливо виден переход прямой кладки в свод. Объём апсиды по ширине уже куба - основного объёма храма, что образует небольшие выступы по флангам. С внешней стороны стены апсиды сделана рустовка, характерная для классических построек. В южной стене апсиды находится сводчатое окно, полностью закрытое кованой металлической решёткой. Фрагмент северной части стены апсиды в котором располагалось окно, не сохранился. На восточной стене апсиды между рядами рустов расположена кирпичная филёнка, в которой могло быть изображение. На внутренней части южной стены апсиды сделана небольшая ниша с перекрытием из двух плах.

Обоснование выводов экспертизы:

По результатам проведенных историко-культурных исследований и анализа научно-проектной документации, предоставленной заказчиком, установлено, что исследуемый выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Архистратига Божия Михаила», расположенный по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Легостаево является уникальным памятником истории и культуры начала XIX века. Уникальность объекта в том, что он создан по проекту, авторство которого подтверждено историческими исследованиями.

Автор проекта храма, архитектор А.И. Молчанов является одним из первых профессиональных архитекторов начавшем свою творческую деятельность в Сибири. Молодой архитектор проходил обучение в мастерской одного из известных архитекторов, профессионалов - архитектора Кабинета Его Императорского Величества Джованни Антонио Порта. Здание храма в с. Легостаево, было построено по проекту А.И. Молчанова в 1804 году, в стиле классицизм с сохранением элементов барокко, что наиболее ярко выражено в куполах здания.

Участие в проекте реконструкции здания в 1911 году, известного Сибирского архитектора А.Д. Крячкова, внесшего большой вклад в формирование архитектурного облика городов и районов Сибири, также подтверждено документально.

Долгие годы храм в с. Легостаево служил центром духовной жизни крестьян этой местности и заслуживает доброй памяти жителей и защиты государства в настоящее время.

Данный храм, построенный в начале XIX века и имеющий подтверждённое авторство, единственный расположенный на территории Новосибирской области. Натурные исследования и фотофиксация подтверждают подлинность и сохранность многих элементов основной конструкции здания, таких как: рисунок плана фундамента, подлинные части стен, элементы конструкции и места расположения архитектурно-художественного оформления. Все перечисленные элементы дают достаточно полное представление о структуре храма и способе его возведения при последующей реставрации. Объект обладает достаточной исторической, архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, необходимой для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно статье 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», для представленного на экспертизу выявленного объекта культурного наследия «Церковь во имя Архистратига Божия Михаила», расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Легостаево, эксперт считает обоснованным определение вида объекта - памятник.

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия, являющиеся основаниями для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению:

1. Объемно-пространственная композиция культового сооружения 1804 г. с учетом реконструкции 1911 г. (притвор, трапезная, куб - основной объем храма, апсида) с надстроенной колокольней, с продольно-осевой композицией плана, усложненной выступом трапезной и полукруглым выступом апсиды, с примыкающим пятиугольным в плане притвором, в том числе высотные отметки по венчающим карнизам (с учетом воссоздания).

2. Фасады: 1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая оконные и дверные проемы, рустовку, выступы пилястр, их форма, размер и оформление на 1804 г., с учетом реконструкции 1911 г., а также при воссоздании: крыльца и завершение куба - основного объема храма (свод, барабан, главка с крестом); завершение апсиды (барабан и главка, увенчанная крестом); глава колокольни со шпилем, который увенчан крестом; фонарь трапезной; 2) материал стен - кирпич; 3) материал отделки фасадов - штукатурка и побелка; 4) габариты и конфигурация оконных и дверных проемов, их заполнение - кованые решетки, материал (металл) и рисунок решеток (кубчатый рисунок) на 1804 г., с учетом реконструкции 1911 г.; 5) материал оконных блоков (дерево) и рисунок переплетов окон на 1804 г., с учетом реконструкции 1911 г.; 6) крыша колокольни, трапезной, предалтарного объема, апсиды, их конфигурация, в том числе высотные отметки на 1804 г., с учетом реконструкции 1911 г.; 7) кровельный материал – листовой металл, окрашенный на 1804 г., с учетом реконструкции 1911 г.

3. Фрагмент кладки сводчатого перекрытия.

4. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала на 1911 г.: стены - белый; покрытие - зеленый.

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.

Эксперт Авдеев В.А., Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, г. Новосибирск, 30 октября 2019 г.

Храм построен в 1804 году по проекту первого в Западной Сибири архитектора Андрея Ивановича Молчанова, обучавшегося «…гражданской архитектуре в Санкт-Петербурге». Церковь каменная, двухпрестольная. Главный престол - во имя Архистратига Божия Михаила, придельный - Святого Пророка Божия Илии.

Состав прихода: Легостаевское с.; дер.: Девкина - 8 в., Усть-Чемская - 4 в., Харина - 18 в., Старо-Соседова - 15 в., Ново-Соседова - 15 в., Мосты - 15 в., Елбаши - 20 в.; поселки: Васильевский - 20 в., Архиповский - 12 в., Ивановский - 10 в., Дмитриевский - 12 в., Стаковский - 20 в., Светлый - 22 в.

Приписные церкви: 1) Молитвенный дом в дер. Мосты; 2) Часовня в дер. Девкиной; 3) Часовня в дер. Мосты.

Школы: 1) ЦПШ в с. Легоставском открыта в 1887 г., помещается в собственном доме; 2) Школа гражданского ведомства в дер. Мосты открыта в 1907 г.; 3) Школа гражданского ведомства в дер. Малиновке открыта в 1908 г. Земли: 99 дес. каменной и сенокосной.

Клир: Священник Андрей Яковлевич Димитриев с 1904 и в 1914 - настоятель. Священник Иоанн Васильевич Калинин с 21 ноября 1913 и в 1914 - священник на диаконской вакансии. Псаломщик Елладий Павлович Моцартов с 22 марта 1908 и в 1914 - псаломщик. Прихожан: 7862 душ обоего пола. В 1914 штат: 1 священник, 1 диакон и 1 псаломщик; содержание причта при готовых притчевых домах для священника и диакона: %% с причт. капитала 5 руб. 70 коп. и доходы от треб до 1800 руб. По Созоненку: церковь закрыта постановлением облисполкома № 58 от 14 марта 1940; глубинный пункт заготзерна; купол., кресты и колокола сняты; с крыши снято железо; внутреннего церковного оборудования и утвари нет.

Закрыт распоряжением Облисполкома о закрытии прихода № 58 от 14 марта 1940 г. В советские годы - Глубинный пункт "Заготзерно".

Краевед В.П. Захаров: «По официальным документам церковь закрыта в 1940 году, фактически в 1932–33 г.г. были сняты колокола, а после расстрела в день Успения Пресвятой Богородицы 1937 года последнего священника храма отца Якова Мазаева, богослужения в храме не проводились».

http://nsk-kraeved.ru

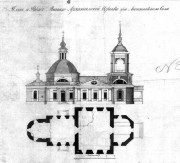

Проект Михаило-Архангельского храма для села Легостаевского в стиле классицизма был составлен первым профессиональным архитектором Колывано-Воскресенских заводов Андреем Ивановичем Молчановым (1765 - после 1824). Этот проект сохранился в фондах Государственного Архива Алтайского края (Барнаул), и опубликован доктором искусствоведения, проф. Т. М. Степанской в ее книге «Архитектура Алтая».

А.И. Молчанов родился в семье солдата. Отец умер, когда сыну не исполнилось и десяти лет. В 1772 году Андрей поступил в горную школу при Барнаульском сереброплавильном заводе, обучавшую 20-30 учеников из детей солдат и драгун. Обучение велось на двух отделениях: математическом, где изучали арифметику, геометрию, тригонометрию и немецкий язык, и словесном, где учили писанию прописью, азбуке, чтению часослова и сбору лекарственных трав. Обычно ученикам давали возможность что-то заработать на разборе руд. Т. Степанская предполагает, что Молчанов учился на математическом отделении.

В 1781 году он поступил на службу в Колывано- Воскресенские заводы учеником плотника. В 1783 году он уже «ученик механический», а в следующем году - ученик «маркшейдерский». В послужном списке Молчанова указывается: «С (...) определения в службу при барнаульской чертежной (...) был за описанием рек, рудников и других мест при офицерах».

В 1786 году, по распоряжению начальника Колывано-Воскресенских заводов К.С. Качки, Андрей Молчанов был направлен для обучения архитектуре в Петербургскую Академию художеств. Учеба его продолжалась до 1790 года. Андрей Иванович вышел из Академии убежденным классицистом. Вернувшись в Барнаул, начал служить при каменном и деревянном строении и при чертежной, погружался в многочисленные заботы и обязанности. Ему надлежало содержать в порядке пильные мельницы и прочие заводские строения не только в Барнауле, но и во всех алтайских рудниках и заводах.

В 1792 году Молчанов работает в Локтевском заводе, в 1796 году - в Томском Железоделательном, в 1797 году - на Колыванской фабрике «при исправлении фабричного строения», в 1798 году участвует в строительстве плавильных фабрик Сузунского завода, в феврале 1799 года едет в Малышевскую волость для выбора места под возведение церкви. В 1798 году Молчанов удостоился низшего горного офицерского звания шихтмейстера 14 класса.

В 1801 году, подорвав здоровье, выходит в отставку. Однако оставшись практически без средств, вынужден был в 1804 году вновь попроситься на службу. Был «определен по архитектурному делу» с жалованьем 150 рублей в год, и оставался в должности до 1824 года. Его постройки определили застройку центра Барнаула. В 1794 году по его проектам построены новое каменное здание аптеки, гауптвахты, одно из первых каменных административных зданий в Сибири - канцелярия Колывано-Воскресенских заводов, заводской госпиталь на Демидовской площади (заложен в 1819 году), инструментальный магазин на Петропавловской улице (1824 год).

Молчанов строил Преображенскую церковь Змеиногорского рудника, Космолинскую с использованием ордера в 1810 году (Космолинской церкви почти аналогичны церкви Томского и Сузунского заводов), Малышевскую и другие церкви. При проектировании церквей Молчанов пользовался образцовыми проектами из альбомов Гесте и Стасова и других мастеров классицизма. Вероятно, в 1798 году, во время командировки в «Малышевскую волость для выбора места под возведение церкви», А.И. Молчанов побывал в Легостаево.

В проекте А.И. Молчанова, план храма представляет собой нанизанные на ось симметрии четыре разновеликих объема. С востока к кафоликону примыкает алтарь, имеющий форму полуовала, ширина которого меньше кафоликона. С запада располагается трапезная - самая широкая часть храма. За ней следует пятигранной формы притвор с колокольней, ширина его не совпадает ни с одной из частей храма. Строители, возводившие здание храма, сделали одинаковыми по ширине алтарь и колокольню и несколько изменили пропорции трапезной, в результате общая длина уменьшилась.

На фасаде центральная часть - собственно храм - выделен низким восьмигранным барабаном с полуциркульными окнами, увенчанным восьмигранным куполом со световым фонариком и главкой с крестом. Двухъярусная колокольня завершается шпилем, а в основании ее находится восьмигранник, совпадающий по высоте с барабаном кафоликона.

Сохранился документ о ремонте и реконструкции церкви в 1910 году, когда она относилась к 44 благочинническому округу Барнаульского уезда Томской епархии.

В 1834 году была образована Томская консистория, и до 1918 года Барнаульское Духовное правление подчинялось ей. Проекты церквей чаще всего разрабатывались в Строительном отделении Томской губернии. Прошения о разрешении на строительство или реконструкцию культового здания подавались в Барнаульское духовное правление или в Томскую Духовную консисторию. Проекты церквей утверждались Строительным отделением Томского губернского управления, губернским архитектором.

Степанская Т.М. «Архитектура Алтая XVIII-начала XX в.в.»: автореф. дис. д-ра искусствоведения / СПб., 1997 г.; http://www.orthedu.ru/kraeved/11608-mihailo-arhangelskij-hram-i-ego-arhitektor.html

Акт освидетельствования храма в селе Легостаево инженером Крячковым: «1905 года, сентября, 22 дня, в следствии предложения г. Томского Губернатора от 13 сего сентября, нижеподписавшийся, младший инженер Крячков, прибыв в с. Легостаевское, Барнаульского уезда, в присутствии священника и дьякона Легостаевской церкви и нижеподписавшихся, понятых, производил освидетельствование церкви на предмет ремонта и некоторых переделок в ней; при чём оказалось следующее: Церковь каменная , построена в начале XIX го столетия, состоит из двух помещений для молящихся, алтарной обедни и колокольни. Одно из помещений для молящихся перекрыто замкнутым сводом, - остальные, деревянными перекрытиями. Постройка велась, очевидно, без всякого технического надзора. Все проёмы(достигающие до верху) перекрыты без арок и перемычек – по брусьям, которые частью прогнулись. По стенам заметно несколько значительных трещин образовавшихся, по словам местных жителей, после землетрясения, бывшего здесь несколько лет тому назад.

В настоящее время трещины не представляют опасности, но при переделках необходимо с ними считаться.

Деревянные потолки оказалось сильно пропревшими. Концы железа в большинстве целы и требуют замены новыми в ближайшем будущем. Увеличение проёма, соединяющего зимнюю и летнюю церкви, оказалось невозможным в виду слабости стены под ним, на которую опираются распалубки сомкнутого свода. Потому, а также в целях увеличить помещение церкви, необходимо разобрать тяжёлый сомкнутый свод и раздвинуть боковые стенки летней церкви до размеров, необходимых для помещения во всей церкви 800-850 (человек) перекрыть затем полученное помещение деревянным куполом.

При переделке стоящих, и грозящих падением потолков над зимней церковью, необходимо поднять среднюю часть его в виде фонаря, устроить бревенчатый сруб, перекрытый тёплой крышей и лежащий на деревянных подставках. Существующий в настоящее время в зимней церкви алтарь перенести в одну из пристраеваемых обедень по сторонам главного алтаря, а изменённую стену открыть во всю ширину – большим проёмом. Обо всём предложенном постановил записать в настоящем акте, для представления г. Томскому Губернатору на зависящее распоряжение».

Инженер Крячков

При освидетельствовании присутствовал сей церкви священник Андрей Димитров. При освидетельствовании присутствовал сей церкви Дьякон Пётр Хванынский. Алексей Жулаков за не грамотностью сельского старосты, Прокопия Васильева Татомчина приложил должностную печать. Копия настоящего акта передана священнику с. Легостаевского о. Андрею Дмитриеву. Младший Инженер Крячков.

ГАТО Ф-3, 41, 946, л. 129, 129об, 130

1751 г. В «Ведомости церквам, которые необходимо построить по ведомству Бердскому, представленная геодезии прапорщиком Пименом Старцовым» упомянуто: «Вновь же назначено на речке Берде в деревне Легостаевой, где и жители желают во имя архистратига Михаила, к ней приходских дворов, в том числе Томских, 7 дворов 157 ». - Центр хранения архивного фонда Алтайского края. Ф. 26. Оп. 1. Д. 45. Л. 120.

1752 г. В «Реестре новопостроенным церквам с показанием расположенной на оныя дани» под № 6 упомянута «в деревне Легостаевской Архангельская церковь деревянная». - Центр хранения архивного фонда Алтайского края. Ф. 26. Оп. 1. Д. 182. Л. 110.

1765 г. В церкви случился пожар, предположительно по неосторожности сторожей. - "Жизнеописание и Деяния отца Петра Мухина, составлено священником Легостаевской церкви о. Андреем Дмитриевым по особому поручению его Преосвященства Преосвященнейшего Макария, епископа Томского и Барнаульского". Томск 1905 г.

1766 г. В селе была построена деревянная церковь во имя Архистратига Михаила. В приходе числилось 282 двора, 1 священнослужитель, 1 дьякон, 1 пономарь. - Центр хранения архивного фонда Алтайского края. Ф. 26. Оп. 1. Д. 63. Л. 4; Там же. Ф. 26. Оп. 1. Д. 291. Л. 21-22.

27 января 1767 г. Во священника рукоположен «священник Петр Мухин 35 лет, Преосвященным Митрополитом к оной Архангельской церкви по доношению Духовного Прошения с выбором от прихожан. В Семинарии не был. В подушный оклад не положен. В семействе у него жена Евдокия Ернакова. Детей нет». - В ревизской сказке, бывшей в 1775 году.

1794 г. На берегу р. Бердь, около алтаря деревянного храма, погребли усопшего священника Петра Мухина. Жизнеописание и Деяния отца Петра Мухина, составлено священником Легостаевской церкви о. Андреем Дмитриевым по особому поручению его Преосвященства Преосвященнейшего Макария, епископа Томского и Барнаульского. Томск, 1905 г.

Конец 1790-х г.г. Церковь перенесли на новое место, так как берег реки стало сильно смывать водой. - "Жизнеописание и Деяния отца Петра Мухина (…)" Томск, 1905 г. Предположительно конец 1790-х г.г. Пожар уничтожил деревянную церковь, после чего решили построить новую каменную. - "Жизнеописание и Деяния отца Петра Мухина (…)". Томск, 1905 г.

1804 г. Была построена каменная двупрестольная церковь. Главный престол во имя Св. Михаила Архангела и придельный во имя Св. Пророка Илии. - Клировая ведомость Легостаевского храма 1812-1814 г.г. Центр хранения архивного фонда Алтайского края. Ф. Д-26. Оп. 1. Д. 314. Л. 150.

1820 г. Легостаевской церкви иерей Игнатий Ковригин пожертвовал на содержание бедных учеников уездного и приходского училища 2 руб. - Центр хранения архивного фонда Алтайского края. Ф. 26. Оп. 1. Д. 76. Л. 45-46.

28 января 1844 г. Иерей Легостаевской церкви Андрей Киселев записал сведения о жизни почитаемого отца Петра Мухина по ревизским сказкам и со слов жителей села, помнивших отца Петра. - Более подробные сведения об о. Петре можно получить из рапорта бывшего священника Легостаевской церкви о. Андрея Киселева на имя Его Преосвященства Афанасия епископа Томского.

1887 г. При церкви Михаила Архангела открылась церковно-приходская школа, помещается в собственном доме. - Справочная книга Томской епархии за 1914 год. - Томск 1914 г.

1909 г. Легостаевская церковь стала принадлежать к 44-му благочинию Томской епархии. Состав прихода: Легостаевское село; деревни: Девкина – 8 верс т, Усть-Чемская – 4 версты, Харина – 18 верст, Старо-Соседова – 15 верст, Ново-Соседова – 15 верст, Мосты – 15 верст, Елбаши – 20 верст; поселки: Васильевский – 20 верст, Архиповский – 12 верст, Ивановский – 10 верст, Дмитриевский – 12 верст, Стаковский – 20 верст, Светлый – 22 версты. – Справочная книга Томской епархии за 1914 год. Томск, 1914 г.

22 июня 1910 г. Страховая оценка «Михаило-Архангельской церкви села Легостаевского 44 благочиннического округа Барнаульского уезда Томской епархии: 1. (…) Церковь каменная, на таковом же фундаменте. В настоящее время в ней происходит капитальный ремонт: убраны пол, потолок, крыша, окна и проч. Cтоят только стены, (…) Ремонт должен кончиться к зиме 1910 г». Оценку производили: и.д. благочинного 44 округа священник Евгений Смирнов, священник Андрей Дмитриев, священник Сергий Краснов, священник Василий Екимбаров, псаломщик Евсей Мо[нрзб.], церковный староста Мирон Загоскин, села Легостаевского сельский староста крестьянин Кондратий Лямкин, крестьяне с. Легостаевского Митрофан Коновалов, Василий Еремин. - Российский Государственный исторический архив. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2139. Л. 55-56 об.

30 октября 1911 г. Страховая оценка: «Михаило-Архангельская церковь каменная, снаружи оштукатурена и выбелена известкой; внутри оштукатурена и выкрашена масляной краской; покрыта железом, окрашенным масляной краской зеленого цвета. Длина церкви, считая колокольню 36 арш., наибольшая ширина 16 арш., имеется одна (1) большая глава и две (2) малых. Дверей входных три (3), внутренних дверей фонарного устройства, но стеклянных, три (3) тройных шт. Иконостас длиною 8 ¾ арш., высотою 9 арш. Церковь отапливает четырьмя печами, колокольня в два (2) яруса общей высотой до верха карниза пятнадцать (15) арш. Больших окон (16) шестнадцать; малых верхних восемь (8) окон; вверху купола малых окон восемь (8), окна все двойные». Оценку производили: и.д. благочинного 44-го округа священник Евгений Смирнов, священник Димитрий Смирнов, священник Андрей Дмитриев, священник Иоанн Доброседов, диакон Иоанн Ломов, Михаил Нивиных, церковный староста Мирон Загоскин. - Российский Государственный исторический архив. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2139. Л. 53-53 об.

1914 г. Опубликованы сведения о легостаевской церкви. Благочиние: 44-го округа. Приписные церкви: молитвенный дом в д. Мосты, часовня в д. Девкиной, часовня в д. Мосты. Школы: церковно-приходская школа в с. Легостаевском (открыта в 1887 г.), школа гражданского ведомства в д. Мосты (открыта в 1907 г.), школа гражданского ведомства в д. Малиновке (открыта в 1908 г.). Земли при церкви: 99 десятин пахатной и сенокосной. Клир: священник Андрей Яковлевич Димитриев (с 1904 г. и на 1914 г. – настоятель), священник на диаконской вакансии Иоанн Васильевич Калинин (с 21 ноября 1913 г. и на 1914 г.), псаломщик Елладий Павлович Моцартов (с 22 марта 1908 г. и на 1914 г.). Прихожан: 7 862 душ обоего пола. Дополнительные сведения: В 1914 г. штат: 1 священник, 1 диакон и 1 псаломщик; содержание причта при готов. причт. домах для св-ка и диакона: %% с причт. капитала 5 руб. 70 коп. и доходы от треб до 1 800 руб. - Справочная Книга Томской Епархии за 1914 год. Томск 1914 г.

28 июля 1937 г. Сотруднику РО НКВД Букатенко поручается произвести обыск и арест гр. Мазаева Якова Семеновича, проживающего в с. Легостаево. — Архив УНКВД по НСО. Дело № 15410 по обвинению Мазаева Якова Семеновича. Лист 1. Ордер № 19 от 28.VII.1937 г. 29 июля 1937 г. «Мазаев Яков Семенович, священник Легостаевской церкви, обвиняется в том, что вел контрреволюционную агитацию против Советской власти, клеветнически распространял слухи среди населения о новой конституции СССР (…) Привлечь Я. С. Мазаева по ст. 58 п. 10. Настоящее постановление мне объявлено. Подпись обвиняемого: Мазаев». - Архив УНКВД по НСО. Дело № 15410 по обвинению Мазаева Якова Семеновича. Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, с. Легостаево 1937 года июля 28 дня, опреуполномоченный УГБ РО НКВД. Объявлено 29 июля 1937 г.

13 сентября 1937 г. Расстрел последнего священника Якова Мазаева. «Слушали: Дело № 12 Легостаевского РО НКВД. Мазаев Яков Семенович 1885 г. р. урож. с. Красный Яр, Ордынского р-на, ЗСК, (…) обвиняется в проведении к-р агитации. Постановили: Мазаева Якова Семеновича расстрелять, лично принадлежавшее ему имущество конфисковать. Дело сдать в архив». - Выписка из протокола № 26/8-к заседания тройки Управления НКВД Запсибкрая. Архив УНКВД по НСО. Дело № 15410 по обвинению Мазаева Якова Семеновича.

11 ноября 1939 г. На заседани церковного совета Легостаевской Михаила Архангела общины, на котором присутствовали Сюткин, Лямкин, Лямкина, Легостаева, Гармотько, было решено: «Ввиду того, что в данной церкви не имеется церковного служителя и нет средств для проведения ремонта церкви (…) передать церковь в распоряжение и содержание Легостаевского сельсовета». - Государственный архив Новосибирской области. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 5. Л. 86.

Конец 1930-х - 1940-е г.г. «Происходит вывоз из церкви икон, книг, ковровых дорожек, люстр и пр. Остались голые стены, иконы некоторое время находились в деревянной часовне вблизи алтаря храма. В здании церкви устроили кинотеатр, но из-за плохой акустики его вскоре закрыли. После этого в здании храма размещались колхозный глубинный пункт заготовки зерна и дизельная электростанция». - Со слов старожилов села Легостаево.

1948 или 1949 г. В здании произошел пожар. «Горит церковь. Горит, полыхает, пылает. Прямо оттуда пламя. Почти никто не тушил. Внутри пылала как свечка, все обгорело». - Со слов старожилов села Легостаево.

2006 г. Силами православной молодежи г. Новосибирска перед разрушенным зданием храма установлен памятный деревянный крест.

Июль 2010 г. Силами студентов первого курса и выпускников архитектурного факультета НГАХА в период обмерно-геодезической практики 2009-2010 учебного года проведена историко-археологическая экспедиция с целью изучения истории храма и его сегодняшнего состояния, как памятника архитектуры и истории.

http://nsk-kraeved.ru

Комментарии и обсуждение