Основной духовной и организационной ячейкой Православной церкви, общественной жизни и центром притяжения местного населения всегда был приход. В городах границы прихода чаще всего охватывали улицу или квартал, а в сельской местности – исторически сложившуюся волость или ее часть. Центром прихода был храм, а пастырем, духовным отцом – приходской священник.

По мнению А. В. Камкина: «Все начиналось с осознанной потребности иметь христианский храм рядом с жильем, ощущать помощь Божию в трудах и помыслах, дополнять свои будни и праздники молитвой»[1].

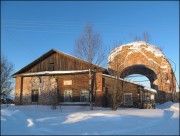

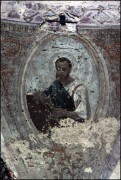

Ярким примером, отражающим роль православного храма в формировании культурного ландшафта, служит Толшемская Николаевская церковь в селе Никольском Тотемского района Вологодской области. Церковь, ныне частично разрушенная, является одной из достопримечательностей села. Восстановление ее истории важно для понимания той роли, какую она сыграла в истории и развитии прихода, села и возрождения православных традиции.

В краеведческой литературе первые упоминания о церкви относят к 1791 году[2]. Это утверждение основано, скорее всего, на данных, полученных из клировых ведомостей тотемских храмов. Однако, сам храм гораздо древнее. В клировой ведомости церкви Николая Чудотворца на Толшме за 1856 год говорится о том, что время «когда церковь восприняла первоначальное существование, из чего можно было бы судить о древности этой церкви неизвестно»[3].

Однако актовый материал по Тотемскому уезду начала XVII века и архивные материалы фонда 496 (Вологодская консистория ГАВО) позволяют отнести возникновение храма ко времени на позднее начала XVI века.

В РГАДА в фонде 137 «Боярские и городовые книги» сохранился комплекс указных грамот по Тотьме за 1613 – 1626 гг.[4], в составе которого есть шесть жалованных грамот начала XVI – первой четверти XVII вв. трем толшемским храмам: церкви Иоанна Предтечи, церкви Благовещение Богородицы, в том числе и храму Николая Чудотворца[5].

Толшемской Николаевской церкви адресовано две жалованные грамоты:

1. От 19 марта 1528 года Жалованная льготная «на 10 лет» и несудимая грамота великого князя Василия III Ивановича игумену Иеву с братией на владения церкви Николая Чудотворца Толшемской волости Устюжского уезда;

2. От 10 октября 1623 года Жалованная обельная, несудимая «трехсрочная» и заповедная грамота царя Михаила Федоровича попу Самсону с братиею на владения церкви Николая Чудотворца Толшемской волости Устюжского уезда.

Первая жалованная грамота была дана «игумену Иеву з братиею, что служит у святого Ниуколы Чудотворца в Устюжском уезде на Тошлме» великим князем всея Руси Иваном III, то есть не позднее 1505 года и подтверждена в 1528 году его сыном Василием III[6].

Видимо Иев был основателем этого храма, потому что «они поставили собе церковь Николу Чюдотворца на реке на Толшме на Кочевеском на рубеже на диком лесу, а на том де лесу изстари церков и дворы и пашня не бывала. И нам бы того игумена Иева з братьею пожаловати, велети ему у тое церкви служити и на том лесу дворы ставити, и пашня розпахивати». Кроме того они освобождались от суда наместников и на 10 лет от всех государственных податей и пошлина[7].

В последствие эти привилегии были подтверждены в 1540 году в грамоте Ивана Грозного[8] и в 1623 году – царем Михаилом Федоровичем и патриархом Филаретом[9].

Из текста первой грамоты видно, что церковь строилась на диком лесу, где рядом не было поселений и, видимо, игумен Иев и братия собирались основать монастырь. Нам известны имена некоторых настотелей Никольского храма, которые упоминаются в этих грамотах. Кроме игумена Иева (не позднее 1505 г., 1528 г.) – это «поп Иван игумнов сын Иевлев» (1540 г.), поп Иосиф (убитый литовцами в Смутное время), его сын поп Самсон (1618 - 1623 г.) и никольский дьячок Афонка Богданов, которой «положил блаженные памяти царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии жаловалные грамоты государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии жаловалные грамоты»[10].

Довольно быстро Никольский храм становится центром округи и обрастает сетью поселений. Это подтверждают документы XVI – XVII веков, в которых упоминаются территория, как современного села Никольского, так и Толшемской волости. В фондах мемориального дома-музея русского поэта Н.М. Рубцова хранятся выписки из дозорной книги 1619 года Ивана Козловского и подьячего Марка Мартемьева по Тотемскому уезду, в которых названы поселения Толшемской волости: «деревня Выборово – 2 двора, деревня Бор – 5 дворов, деревни Манылово и Верхний двор – 9 дворов»[11].

П. А. Колесников в своей книге «Родословие Вологодской деревни» относит возникновение большинства деревень вокруг современного села Никольского ко времени не позднее начала XVII века. Это такие деревни как Анцифериха, Аникин Починок, Воротишна, Галкино, Казаково, Камешкурье, Климовское, Конушинское, Кузнечиха, Левино, Лобаново, Родионово, Сафониха, Синицыно, Суровцово, Терентьевская, Трызново, Фатьянка, Филино, Френиха, Хреново, Шульгино, Пузовка, Сафониха, Шеин Починок, Широбоково. Они описаны в дозорных и писцовых книгах первой половины XVII века[12]. При этом само село Никольское не упоминается, но известен Никольский погост, который на наш взгляд и является современным селом Никольским.

Сама же Толшемская волость в составе Тотемского уезда числится уже в начале XVII века. Так «в конце ноября 1608 года тотьмичи свергнули тушинских посланцев. Лисовский со своими шайками из Костромы доходил до Галича и Соли-Галича. Жители последнего бежали одни в леса, другие в засеки, в Тотемский уезд, в Совьюжскую и Толшемскую волости.

Тотьмичи, как ближе всех находившиеся ко врагу, первые позаботились поставить заставы на Толшме, на Совьюге, Вотче и Демьянове»[13]. Более того, в Смутное время в Толшемской волости был построен острог, где в состав гарнизона входили десять пушкарей и затинщиков, которые получали государево денежное и хлебное жалование[14].

В целом история Никольского прихода и самой церкви до начала XVIII века изучена фрагментарно в силу ограниченности источниковой базы. Несомненно одно – с начала XVI века приход рос и развивался. Уже в начале XVIII века в Николаевском приходе числится две деревянные церкви.

В описи церковного имущества церквей Николаевского прихода Толшемской волости Тотемского уезда на 16 сентября 1769 года значится следующее:

1. «холодная храмовая деревянная Святителя Николая церковь»,

2. «теплая деревянная новая во имя Святого Пророка Илии церковь»,

3. «колокольня деревянная новая на ней шесть колоколов»[15].

В ведомостях о церквях Великоустюгской епархии (год составления не ранее 1799 года) в Толшемской волости Тотемского уезда значится Николаевская холодная деревянная церковь, построенная в 1720 году, и теплая деревянная церковь, построенная в 1762 году[16].

Таким образом, известно, что в период с 1720 по 1791 годы в селе Никольском было 2 деревянные церкви: одна теплая, во имя Святого Илии Пророка, другая холодная, в честь Святителя Николая. Подобное деление было характерно для Толшемских приходов. Наличие теплого и холодного храмов можно увидеть в соседнем Иоанно-Предтеченском приходе. Возможность содержания двух храмов в приходе была обусловлена не только потребностью, связанной с ростом численности прихода, но и его материальными возможностями.

По данным Н. И. Суворова численность населения в Никольском приходе на 1788 год составляла 556 человек[17].

Первое каменное здание церкви в селе Никольском начали строить в 1791 году «старанием прихожан»[18]. Оно под одной крышей объединило теплый и холодный храмы. Главный престол в честь Николая Чудотворца был освящен в 1815 году. При этом престол старой деревянной церкви Святого Пророка Илии сохранился в виде отдельного придела, а за церковью окончательно утвердилось название Толшемская Николаевская церковь.

Церковь была центром прихода, который на протяжении последующего XIX века значительно вырос. От этом свидетельствует как основание новой приписной церкви и нескольких приписных часовен, так и рост численности дворов и населения самого прихода. В 1846 году в приходе появилась приписная каменная Толшемская Вознесенская церковь в деревне Воротишна[19].

К концу XIX века в приходе числилось четыре приписные часовни. Первая – в деревне Сафониха в честь Архангела Михаила, построенная «по поводу разлития рек Толшмы и Юрманги», упоминается в клировых ведомостей по Тотемскому уезду за 1856 год[20]. В 1870 году была устроена часовня в честь Святых мучеников Флора и Лавра в деревне Лобаново, в 1872 году – в честь Успения Богородицы в деревне Кузнечиха и в 1900 году – в честь Илии Пророка в деревне Суровцово[21].

Статистические данные из клировых ведомостей за вторую половину XIX – начала XX веков ярко отражают рост количества дворов прихода и приходского населения. Фактически, эти показатели выросли более чем в два раза. Наглядно этот процесс демонстрирует график динамики роста количества приходских дворов.

Составлено по клировым ведомостям Тотемского уезда 1851 – 1912 гг.

ГАВО. Ф. 496. Вологодская консистория.

Значительный рост приходского населения привел к тому, что в конце XIX века причтом был поднят вопрос о расширении храма, старый мог вместить лишь около 150 прихожан. В 1898 году от церковных властей и прихожан Никольского храма в Вологодскую духовную консисторию было отправлено прошение о постройке при церкви кирпичного завода для изготовления и заготовки кирпича на расширение храма, а в дальнейшем и для продажи. Такой завод был построен на другом берегу реки Толшмы в 1899 году завод. В последующем кирпичный завод сыграл важную роль не только при постройке нового храма, но и в развития каменного строительства в регионе, поскольку находился на торговом пути от Тотьмы до Солигалича.

А в 1904 году причт церкви начинает рассматривать варианты возможного расширения храма, согласовывая свои действия с вологодским губернским инженером В. Альберти. Инженер предложил расширить храм в длину, но прихожане, зная о том, что действующий храм значительно обветшал, это отметил и В. Альберти при обследовании храма, выразили желание построить новый храм. В итоге с разрешения епископа Вологодского и Тотемского Алексея было принято решение о строительстве нового храма, которое началось весной 1905 года.

Был определен порядок работ, в котором предписывалось: холодный храм действующей церкви оставить для совершения служб, пока не будет построен и освящен новый храм, теплый же храм и колокольню разобрать, а материал использовать для строительства нового храма[22].

В ходе строительства большой урон сохраняющейся части церкви нанес пожар 25 апреля 1909 года. В №11 журнала «Епархиальные ведомости» за 1909 год это событие описано следующим образом: «От неизвестной причины загорелся дом крестьянина, стоявший в 12 саженях от церковной ограды. Вследствие сильного ветра загорелись и другие дома, окружавшие церковь и церковную ограду. Купола на теплом и холодном храмах подгорели и упали на землю.

При тушении пожара от спешной уборки предметов внутри храма поломаны столярные и резные части иконостасов. Святые иконы из него вынесли в целости, престолы в обоих храмах сдвинуты с места. Богослужебные сосуды и все принадлежности престолов вынесены священнослужителями, а церковные суммы – старостой, церковные документы сохранены, убытки составили 3 000 рублей»[23].

Последствия пожара стали причиной внутренних преобразований церкви. В журнале Вологодской консистории от 21 июня 1909 года записано следующее решение: «По случаю повреждения старого храма пожаром, нарушить 2 алтаря с престолами, сдвинутыми при пожаре с места, с установкой для богослужения одного престола во имя святителя Николая. Разобрать старую холодную церковь и упразднить 2 алтаря»[24].

В 1913 году закончилось строительство церкви, и она была освящена во имя Николая Чудотворца. В этом же году старая каменная церковь прекратила свое существование и позже была разобрана.

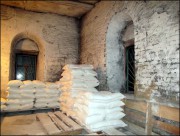

В 30-е годы XX века церковь была закрыта, здание, частично разрушенное и перестроенное, использовалось для хозяйственных нужд – маслозавод, хлебопекарня. В настоящее время в нем устроена часовня и идет служба.

Важную роль в жизни прихода играл причт церкви. Он, как правило, состоял из священника, диакона и псаломщика. На основе клировых ведомостей можно проследить персональный состав священно- и церковнослужителей церкви.

Таблица №1 Причт Толшемской Николаевской церкви в период с сер. XIX – н. XX вв. Должность. Период службы.

Священники. Иоанн Иоаннович Соколов, 1818-1855 гг. Александр Ефграфович Смирнов, 1855-? гг. Иоанн Александрович Соколов, ?-1868 гг. Викентий Александрович Белков, 1868-1904 гг. Иоанн Ефграфович Рыжков, 1904-? гг.

Дьяконы. Александр Платонович Соколов, 1849-? гг. Иоанн Петрович Бачалдин, ?-1874 гг. Александр Платонович Рапольев, 1874-? гг. Александр Платонович Соколов, нет данных. Алексей Никитич Юшков, ?-1899 гг. Александр Иоаннович Ретровский, 1899-? гг. Николай Юшков, нет данных

Пономари. Александр Николаевич Попов, 1849-? гг. Григорий Трифанович Прокошев, нет данных

Дьячки. Александр Иоаннович Прокошев, 1850-? гг.

Псаломщики. Николай Сергеевский, нет данных. Пётр Сергеевский, нет данных

Составлено по клировым ведомостям Тотемского уезда вт. Пол. XIX – нач. XX вв. ГАВО. Ф. 496. Вологодская консистория.

Большинство священнослужителей ревностно относились к исполнению своих обязанностей и были примером для прихожан. По представлению Синода два священника Толшемской Николаевской церкви были награждены набедренниками[25]. Так 21 ноября 1818 года набедренником за ревностное прохождение наставнической должности был награжден Иоанн Соколов, а 2 августа 1864 года - священник Александр Смирнов[26].

В обязанности причта и клира церкви входило не только проведение служб, а также и ведение доходов и расходов церкви, фиксирование количества человек, которые посещали храм, причащались или исповедовались, рождались и умирали.

Кроме исполнения своих прямых обязанностей священники и диаконы Николаевской церкви вели большую общественно-просветительскую деятельность – преподавали в местных школах грамоты и земских училищах, их мнение и благословение играло важную роль при решении различных административных дел и т. д.

Церковь была не только духовным центром прихода, но и играла большую роль в культурном развитии сельской округи, особенно в развитии образования в ходе реформ Александра II.

В Никольском приходе не было отдельной церковно-приходской школы, но в ходе земской реформы второй половины XIX века возникла сеть земских учебных заведений. Так в 1853 году в селе Никольском было открыто Земское училище, а в деревне Сафониха в 1892 года открылась школа грамоты, которая с 1909 года стала земским училищем. Была своя земская школа в 1899 году и в деревне Лобаново, вместо которой в 1906 году в деревне было открыто земское училище[27].

В всех этих учебных заведениях преподавали священнослужители Толшемской Николаевской церкви. Так, например, законоучителем в Никольском земском училищем с 1870 года работал священник Викентий Александрович Белков, который в 1898 году был награжден орденом Святой Анны III степени за прохождение службы в начальном училище в течение в 25-ти лет[28].

В клировых ведомостях за разные года мы можем также увидеть и другие примеры. Так, в 1907 году в земском училище законоучителем был священник Иоанн Евгеньевич Рыжков, в школе грамоты в Сафонихе – диакон Александр Иванович Ретровский. В клировой ведомости за 1909 год отмечено, что в Никольском земском училище преподавала вдова священника Варвара Ивановна Загребина[29].

Церковь способствовала не только развитию образования на селе. Она, как носитель православных традиций задавала ритмы жизни как прихода в целом, так и отдельного прихожанина.

В конце XIX века в большинстве приходов стали создаваться церковные попечительства, которые состояли из зажиточных и неравнодушных к жизни церкви и села крестьян[30]. Существовало такое попечительство и в селе Никольском. Именно мнение членов попечительства повлияло на принятие решения расширять существующий храм или строить новый: в пользу строительства нового храма. Но важно то, что церковное попечительство следило не только за состоянием храма, но и искало средства для повышения оклада учителям и помощи неимущим и т.д.

Очень точно определил роль и значение прихода и храма в жизни крестьянского сообщества А. В. Камкин: «Православный приход представляет собой самостоятельное и самоценное духовное начало северорусской периферии, роль которого в сохранении православной традиции – норм и форм поведения, жизненных ценностей и установок, обычаев и обрядов. Как специфическая микроструктура, он обладал достаточно высокой степенью сложности и двуединством: освящал обжитое пространство, и одухотворял обыденность, открывая путь к духовному восхождению»[31]. Это в полной мере относится к жизни Никольского прихода, ценром которого была Толшемская Николаевкая церковь.

Автор: Воронина Надежда Григорьевна

[1] Камкин А. В. Православная церковь на Севере России: Очерки истории до 1917 года. – Вологда, 1992. - С. 7.

[2] Кузнецов А. В. Тотемская церковная старина. – Тотьма – Вологда, 2004.

[3] ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 707. Клировая ведомость за 1856 год. Л. 312.

[4] РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 117. Ч. 2. Данный комплекс опубликован И. В. Пугачем. См. Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613 – 1626 гг. // под ред. И. В. Пугача. – М.: Круг, 2012. - С. 155-308.

[5] Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613 – 1626 гг. // под ред. И. В. Пугача. – М.: Круг, 2012. - С. 231 – 237.

[6] Там же. С. 231.

[7] Там же.

[8] Там же. С. 232.

[9] Там же. С. 236.

[10] Там же. С. 190, 231, 232, 236, 237.

[11] Мемориальный дом-музей русского поэта Н. М. Рубцова с. Никольское. Личный фонд Мартюковой Г. А.

[12] Колесников П. А. Родословие Вологодской деревни. – Вологда, 1990. – С. 204.

[13] Попов В. Т. Город Тотьма. Исторический очерк. – Вологда, 1986. – С. 22 – 23.

[14] Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613 – 1626 гг. // под ред. И. В. Пугача. – М.: Круг, 2012. - С. 172, 176.

[15] Великоустюгский центральный архив. Ф. 363. Оп. 1. Д. 1327. Опись церковного имущества церквей Николаевского прихода Толшемской волости Тотемского уезда на 1769 год.

Л. 121 – 124.

[16] Великоустюгский центральный архив. Ф. 363. Оп. 1. Д. 5798. Ведомость о церквях Великоустюгской епархии (год составления не ранее 1799 года). Л. 5.

[17] Суворова Н. И. Несколько топографических и статистических сведений о бывшей Великоустюгской епархии // Вологодские епархиальные ведомости. – 1872. – № 18. – Прибавления. – С. 518.

[18] ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 707. Клировая ведомость за 1856 год. Л. 312.

[19] ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 707. Клировая ведомость за 1856 год. Л. 312 об.

[20] Там же.

[21] ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 768. Клировая ведомость за 1909 год. Л. 1045, 1045 об.

[22] ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 18153. О переустройстве Толшемской Николаевской церкви Тотемского уезда (1904 – 1916 гг.).

[23] О пожаре в Николаевской Толшемской церкви Тотемского у. // Вологодские епархиальные ведомости. –1909. – № 11. – C. 207 – 208.

[24] ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 18153. О переустройстве Толшемской Николаевской церкви Тотемского уезда (1904 – 1916 гг.).

[25] Набедренник – это четырехугольный продолговатый плат, который привешивается двумя краями на бедра священника. Он знаменует собою броню, щит духовный, духовное оружие, которое есть Слово Божие и которым должен священник вооружаться против безбожия, ереси, против всего греховного и порочного. Как награду его ввел в середине XVIII века архиепископ Московский Платон (Малиновский). См. Энциклопедический словарь // под ред. Брокгауза Ф. А., Ефрона И. А. - С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон.

[26]Вологодские епархиальные ведомости. – 1864. – № 1. – С. 7 – 8.

[27] ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 768. Клировая ведомость за 1909 год. Л. 1055 об., 1056.

[28] Мемориальный дом-музей русского поэта Н. М. Рубцова с. Никольское. Личный фонд Мартюковой Г. А.

[29] ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 768. Клировая ведомость за 1909 год. Л. 1055 об., 1056.

[30] Камкин А. В. Православная церковь на Севере России: Очерки истории до 1917 года. – Вологда, 1992. – С. 27.

[31] Камкин А.В. Сельский православный приход в духовной культуре Русского Севера XVIII – XIX веков // Историческое краеведение и архивы. – Вологда, 2000. – С. 20.

Комментарии и обсуждение