Хотя Лейпциг был крупным торговым и научным центром Германии, куда на пушные и книжные ярмарки приезжали купцы из России, а в местном университете училось немало православных студентов, постоянной русской церкви здесь очень долго не было. С 1744 в городе упоминается домовая греческая Пресвятой Троицы, настоятелем которой был епископ-грек, пытавшийся устроить отдельный православный храм, однако, петербургский Синод отказал ему в поддержке, ибо русских в это время в Лейпциге жило немного.

В 1751 в городе была учреждена домовая церковь вмч. Георгия Победоносца, специально для русских студентов, среди которых был находился граф Алексей Бобринский, внебрачный сын Екатерины II. Служил в ней греческий архимандрит. В 1766 из России иеромонах Евстафий привез утварь, взятую из «прусских походных церквей», однако в 1775 убранство церкви было возвращено в Петербург, а сама она закрыта. В Лейпциге остался лишь греческий храм. В 1809 Император Александр I пожаловал ему тысячу рублей, на которые в Петербурге были сшиты новые облачения, а в 1840 посланы богослужебные книги. По-видимому, преемником этой церкви стал одноименный храм, основанный в Лейпциге в 1847 местным греческим консулом. В нем молились все жившие в Лейпциге православные, каковых в начале XX насчитывалось уже около тысячи человек.

Строительство русской церкви связано с юбилеем знаменитой «Битвы народов», когда объединенная армия России, Пруссии, Австрии, Англии и Швеции разгромила в сражении, происшедшем 4–7 октября 1813 под Лейпцигом, войска Наполеона и практически решила его судьбу. В кровопролитном сражении с участием до полумиллиона воинов, с обеих сторон было убито и ранено свыше 100 тысяч солдат и офицеров. В русской армии сражалось 127 тысяч человек, из которых 22 тысячи остались лежать на поле боя.

Когда приблизилось столетие знаменитой битвы, в России вспомнили, что ее павшим воинам нет достойного памятника. По германским законам, «могилы, не отмеченные каким-либо солидным сооружением, через 100 лет теряют значение памятника о погребенных в них». Немцы к этому времени готовились воздвигнуть на поле битвы самый большой в Европе многофигурный монумент высотой в 91 м, на что были выделены огромные деньги.

В 1907 прот. Николай Писаревский из Дрездена получил разрешение собирать пожертвования на храм-памятник и сам внес 6 тыс. марок. Под храм городские власти пожертвовали участок земли в 2,5 гектара на краю поля сражения, недалеко от немецкого монумента. 21 апреля 1910 был образован Комитет по сооружению храма, который возглавил вел. кн. Михаил Александрович, брат Государя. Комитет собрал в России 40 тыс. руб., еще 15 тыс. отпустил Государь. Затем пожертвования возросли и составили 60% всех предстоящих расходов. Правда, было высказано предложение возвести храм в Берлине вместо Лейпцига, где он, якобы, будет мало посещаться молящимися, но этот план не получил поддержки.

В августе 1911 начались строительные работы, а 15 декабря 1912 храм-памятник в присутствии вел. кн. Кирилла Владимировича был торжественно заложен прот. Димитрием Якшичем и прот. Алексием Мальцевым во имя свт. Алексия Митрополита Московского, имя которого носил наследник российского престола. В конце торжества военный оркестр исполнил русский и саксонский гимны.

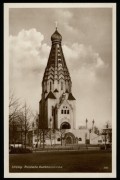

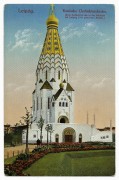

Автором проекта стал известный знаток древнерусской архитектуры акад. В. А. Покровский. Поскольку первый проект оказался слишком дорогим, то зодчему пришлось сделать другой более скромный. Как, однако, отмечалось в прессе, «будучи скромным по своим размерам, храм этот по изяществу своей архитектуры вполне отвечает достоинству России и значению церковного зодчества». За образец Покровский взял знаменитый шатровый храм в селе Коломенском под Москвой. Строительством руководил сам автор при содействии местных архитекторов Георга Вейденбаха и Рихарда Чаммера.

В храме-памятнике — два этажа: на первом, в подклете, находится братская могила-склеп с часовней, маленький музей и приходской зал с библиотекой; на втором — действующая церковь на 200 человек. Туда ведет широкая двухмаршевая лестница, которая оканчивается у перспективного портала, вырезанного из светлого песчаника. Над ним высится звонница, увенчанная небольшой луковкой. Восемь колоколов были отлиты на заводе Оловянишникова «из пушек, бывших в употреблении в сражениях 1813 года». Церковь окружает обходная галерея с 8 высокими гранеными фонарями, символизирующими погребальные свечи. Под апсидой укреплена бронзовая доска с историей храма.

Белые оштукатуренные стены оформлены по углам лопатками, прорезаны узкими высокими окнами и завершены величественным железобетонным шатром, облицованным венецианской стеклянной мозаикой. Шатер венчает золоченая главка и крест, поддерживаемый цепями. С южной стороны возвышаются две стройные башенки. Общая высота храма — 55 метров. Над коваными входными дверьми помещен мозаичный образ Нерукотворного Спаса, созданный в мастерской В. А. Фролова. Его обрамляют фигуры летящих ангелов, сделанных из цемента и позолоченных. На апсиде находится другая мозаика, изображающая Господа Вседержителя. Общая стоимость постройки и убранства храма-памятника достигла 1 млн. марок или 300 тыс. руб.

О павших в битве напоминают по-русски и по-немецки две мраморные доски, помещенные у главного входа в часовню. Рядом с нею расположен склеп (в него ведет железная лесенка), где погребены три русских офицера: генерал-лейтенант И. Г. Шевич, генерал-майор кн. Н. Кудашев, подполковник А. Юргенев; в нишах покоится прах неизвестных солдат. Снаружи, на стенах и столбах нижней галереи, укреплены 20 каменных досок с именами погибших офицеров и числом убитых солдат. На стенах внутри верхней церкви можно увидеть 8 потемневших бронзовых стелл с перечнем полков и частей, участвовавших в битве. Снаружи, с восточной стороны, находится могила двух неизвестных гренадер Черниговского полка, перенесенных в 1988 с поля битвы.

Интерьер храма не расписан и выдержан «в светлых тонах, и эта благородная белизна создает при входе впечатление монументальности и возвышенной торжественности». Главное украшение — богатый семиярусный иконостас из темного дуба, который подарен донскими казаками и имеет в высоту 18 м. Он сделан известной московской фирмой И. П. Хлебникова. Обрамленные орнаментированной басмой образа написал на золотом фоне в стиле XVII века московский иконописец Л. М. Емельянов, ученик В. М. Васнецова. Царские врата имеют бронзовую раму и филенки из серебра и тоже покрыты басмой.

По бокам этих низких врат находятся образа Нерукотворного Спаса и Смоленской Божией Матери в серебряных окладах. Они скопированы с тех, которые сопровождали русскую армию в войне с Наполеоном. Оренбургские казаки пожертвовали большой образ вмч. Георгия Победоносца, помещенный в резном киоте слева от входа. Запрестольная картина изображает «Моление о чаше» и является копией Богословского с известного оригинала Ф. А. Бруни. Пол храма, сделанный из мозаики белого и черного мрамора, был некогда покрыт большим ковром с изображением рая (теперь в кабинете настоятеля).

Массивное пятиярусное паникадило изготовлено из золоченой бронзы, весит 800 кг и стоило 4000 руб. Оно — дар депутатов Государственной думы и московских купцов, торговавших с Лейпцигом. 68 лампад в нем отлиты из перламутровой смальты в петербургской мастерской В. А. Фролова (сохранились не все). Это паникадило, как и всю стилизованную утварь, создала по эскизам зодчего фирма Хлебникова всего за 14 месяцев. Все они отличаются «тонкостью рисунка и тщательностью исполнения». Две хоругви, в виде казачьих стягов, подарил храму П. А. Гуськов, попечитель учебных мастерских Москвы, где они были вышиты. Мебель была сделана в русском стиле кустарями мастерской московского земства в Сергиевом Посаде. Облачения пожертвовал богатый петербургский купец П. И. Лелянов.

В часовне над склепом поставлен большой трехстворчатый киот, украшенный чеканным орнаментом из меди и множеством мелких икон кисти Емельянова; в центре его — большая икона «Воскресение Христово». Перед киотом горят лампады в виде бронзовых воинских шлемов. На стенах висят портреты героев битвы, Императора Александра I и свтл. кн. М. И. Кутузова-Смоленского.

Освящение церкви было приурочено к столетию сражения, и его исполнил 4 октября 1913, накануне престольного праздника, протопресвитер армии и флота Г. И. Шавельский при участии прот. Алексия Мальцева из Берлина и прот. Димитрия Якшича из Дрездена. Присутствовали вел. кн. Кирилл Владимирович, русские послы в Германии, Саксонии и Баварии, многочисленные делегации русских полков.

На следующий день, когда отмечался престольный праздник, на литургию прибыли германский Кайзер Вильгельм II, саксонский и вюртембергский Короли, множество немецких великих герцогов и герцогов, которые днем ранее были гостями при открытии грандиозного немецкого монумента. Чтобы придать больше торжественности освящению храма, из Москвы приехал прославленный синодальный хор и знаменитый протодиакон В. Розанов. Почетным гостям были вручены памятные серебряные медали с изображением нового храма-памятника.

Храм стал приходским для русской колонии, которую окормлял приезжавший из Дрездена священник. Когда началась Первая мировая война, церковь была закрыта, вход в нее замурован. Она была дважды ограблена и разрушалась. Часть колоколов была снята, позолота с куполов удалена. По окончанию войны богослужения возобновились: на них приходили в основном беженцы из России.

В 1927 в стенах появилась опасная трещина, из-за которой зданию грозило закрытие. Вследствии этого в бывшей библиотеке была устроена теплая Пантелеимоновская церковь, где в 1988 был поставлен новый иконостас. Здесь же висят старые русские знамена. Cлужат в ней по будням.

На срочный ремонт здания деньги дал один латышский фабрикант, и 6 февраля 1928 верхний храм был вновь освящен митрополитом Западноевропейским Евлогием (Георгиевским), которому он подчинялся. Настоятелем был назначен о. Александр Недошивин. Он несколько лет собирал 300 тыс. марок, чтобы выкупить здание у строительного комитета. В 1934 его сменил о. Мануил Есенский, возглавлявший приход в течение пяти лет. В нацистский период создания были сняты 4 колокола и медь с подкупола. Одно время местные власти хотели закрыть церковь, перешедшую уже в юрисдикцию РПЦЗ.

После Второй мировой войны храм-памятник оказался на территории ГДР и подчинился Московской Патриархии. Советское командование, после посещения храма в 1945 маршалом Г. А. Жуковым, отпустило деньги на его срочный ремонт, которым руководил проф. К. Д. Иллич, серб, посвятивший себя служению Богу после освобождения из концлагеря. В 1963 была произведена реставрация с новой позолотой куполов. В 1960-е Патриарх Алексий (Симанский) подарил металлическое украшение для престола.

Настоятели в послевоенное время часто менялись, как того требовала советская церковная политика. С 1996 приход окормляет украинец о. Алексий Томюк. В годы оккупации ГДР советским солдатам и офицерам разрешалось посещать только этот храм-памятник, но не другие русские церкви в стране. В 1988–1989 была проведена новая наружная реставрация. Внутренняя, прежде всего, иконостаса, пока отложена. Когда в 1992 войска покидали Лейпциг, здесь приняли крещение 14 военнослужащих. В том же году художник Игорь Рут написал в нижней церкви изображение «Битвы народов».

Хотя в наши дни в Лейпциге живет довольно много русских, на литургию приходят 60–70 человек, на всенощную — в десять раз меньше. Правда, большинство молящихся — люди молодого возраста, некоторые из них немцы. Приход издает информационный «Воскресный листок» В годовщину «Битвы народов» и 23 февраля служатся панихиды по павшим русским и советским воинам.

Доехать до храма несложно, ибо он давно уже находится в черте города, на застроенной и озелененной площади. Его часто посещают туристы как местную достопримечательность. Действительно, храм-памятник — одна из красивейших русских церковных построек в Германии.

http://www.artrz.ru/menu/1804649234/1805288678.html