В селе Спасском, Переславского уезда, имеются два храма: один деревянный с двумя приделами — во имя Преображения Господня и Преподобного Сергия — устроенный в 1683 году стольником Иваном Михайловичем Чемодановым, что видно из надписей, которые находятся на двух досках старого иконостаса. Об устройстве сего храма старожилы передают следующее благочестивое предание. Сначала предполагали устроить этот деревянный храм на горе, которая находится вне села в расстоянии 1/4 версты, но брёвна, свезённые туда для устройства его, неоднократно будто бы скатывались на то самое место, где теперь находится храм. Строитель принял это за указание свыше, поэтому и устроил его на настоящем месте. С устройством храма стали около его группироваться и жители, постепенно и составилось село, по храму названное Спасским.

Но было время, как передают старожилы, оно прозывалось Спас-Чемоданово, а потом Спас-Голицыно. Это последнее название находится и на одном священном сосуде: «сiи сосуды монаха Iоакима Переславца на поминовенiе души своей и родителей Ипатiя, Михаила, Марфы, Iоанна в село Спасско-Голицыно Спаса-Преображенiя, 1743 г.». Другой храм каменный вне села в расстоянии около 1/2 версты устроен в 1822 году бывший помещицей Екатериной Ивановной Васильчиковой при своём имении, теперь уже не существующем. Барский дом, с богатыми постройками к нему, был устроен на лучшей причтовой земле, около него разведён был обширный сад, остатки которого и сейчас видны. После смерти г-жи Васильчиковой наследница — её дочь продала имение Московскому 1-й гильдии купцу — Куманину. Это было в 1870-х годах. Священник того же времени сообщил г. Куманину, что им куплена часть причтовой земли, и просил его миролюбиво уступить её причту села Спасского. Г. Куманин так и сделал, — землю после продажи барских построек и сведения сада опять передал во владение причта, прибавив при этом в пользу причта несколько десятин земли.

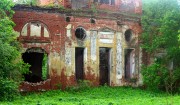

Таким образом, с нарушением имения Васильчиковой каменный храм остался один в поле, отчего получилось большое неудобство и затруднение как в охране его, так и в посещении причтом и прихожанами.

Поэтому причт и прихожане стали заботиться о постепенном обновлении и украшении своего старого деревянного храма. Так, в 1888 году пристроена была к нему новая деревянная колокольня, а в 1893 году ремонтирован был с разрешения Епархиального Начальства Преображенский придел и подведены каменные столбы под все углы храма, чем дальнейшее его разрушение было сразу остановлено. Но Сергиевский придел старого храма продолжал оставаться в запустении до 1907 года. При поступлении в с. Спасское священника А. Оранского им и было обращено особое внимание на этот придел. Он стал всячески внушать прихожанам о необходимости его реставрации. Прихожане обещали насколько возможно помочь этому делу. После этого причт с церковным старостой стали просить Епархиальное Начальство разрешить реставрацию иконостаса в Сергиевском приделе.

Епархиальное Начальство, снесшись с Императорской Археологической Комиссией, предписало вызвать из Москвы специалистов для осмотра иконостаса, икон и фотографического снимка с них. Священник о. Оранский с подобным запросом обратился к действительному члену Императорской Археологической Комиссии, реставратору-иконописцу Василию Павловичу Гурьянову. Тот с готовностью принял это предложение и 30 августа 1907 года прибыл в село Спасское для осмотра древностей. А так как иконы от времени попортились, покрылись плесенью и копотью, а местами некоторые и облупились, то и пришлось их долго и тщательно рассматривать. Притом трёх икон, а именно: храмовой — преподобного Сергия, Рождества Христова и — святителя чудотворца Николая даже не было в иконостасе; пришлось их разыскивать в обоих храмах. Икона преподобного Сергия была найдена в каменном храме в предалтарном иконостасе за южной дверью. Очевидно, г-жой Васильчиковой при устройстве каменного храма она была взята из деревянного храма и поставлена в новый храм в числе местных икон. Икона Рождества Христова оказалась в Преображенском приделе в трапезном иконостасе, а святителя и чудотворца Николая — в кладовой. По осмотре всего этого найдено было, что иконостас и иконы имеют ценное археологическое значение. Иконостас сосновый 2-ярусный XVII века, окрашен серою краской и разделан под мрамор. Иконы и царские врата хорошего новогородского письма XVI века (надо полагать, что г. Чемодановым откуда-либо при устройстве храма сего привезены были), а местная икона Спасителя и южная диаконская дверь XVII века, на иконе Спасителя есть внизу на поле белая надпись «лета 1683 года iюля 19 построилъ сей святый образъ по обещанiю своему стольникъ Михайло Никитичъ Чемодановъ, ввотчину свою въ село Спасское въ церковь Преподобнаго Сергiя».

Акт осмотра вместе с фотографическими снимками и с докладом В. П. Гурьянова о необходимости их реставрации, как можно скорее, чтобы предохранить их от дальнейшей порчи, препровождён был священником о. Оранским в Императорскую Археологическую Комиссию. При этом г. Гурьяновым было указано в докладе, как и реставрировать иконы: укрепить отставшие и попорченные места, удалить плесень, копоть и черноту, затем снять старую олифу и лак; и тогда только где нужно подправить иконопись яичными красками в её прежнем стиле.

Императорская Археологическая Комиссия разрешила по проекту г. Гурьянова реставрировать Сергиевский придел с условием сдачи реставрации икон специалисту г. Гурьянову и под наблюдением доверенного ею лица художника, архитектора Петра Петровича Покрышкина. Но приступить сейчас же к реставрации оказалось невозможным, потому что средств на это было недостаточно. Одна реставрация икон, по умеренной оценке г. Гурьянова, стоила более 1 200 рублей. Поэтому В. П. Гурьянов, по просьбе священника Оранского, вошёл непосредственно с ходатайством в Московское Императорское Археологическое Общество и Общество Любителей Духовного Просвещения о помощи на предстоящую реставрацию, но за неимением у обоих обществ средств в помощи было отказано. Тогда причт стал просить Владимирскую Учёную Архивную Комиссию оказать какое-либо содействие в реставрации старого Спасского храма. Комиссия обратилась с просьбой к г. Гурьянову сделать возможную уступку в плате за реставрацию икон. Г. Гурьянов любезно исполнил просьбу Комиссии и согласился взять реставрацию икон за половину назначенной раньше цены.

Духовной Консисторией на имя священника А. Оранского был выдан подписной лист для сбора пожертвований. После этого оказалось возможным приступить к реставрации. В. П. Гурьянов с честью оправдал доверие, возложенное на него Императорской Археологической Комиссией, в высшей степени добросовестно выполнил сданный ему заказ. Всех икон было реставрировано 60 разного размера. Замечательны они не только древностью, но главным образом художественностью древне-новогородского письма. Царские врата столярной работы с изображением на них Благовещения Пресвятой Богородицы, 4-х Евангелистов. Матерь Божия изображена сидящей в глубоком богомыслии у врат храма, а Архангел Гавриил летящим. Евангелист Иоанн изображён с отроком Прохором. На северной двери изображение Благоразумного Разбойника с крестом в руках, окружённого райскими деревьями и птицами. Расположение местных икон обычное, икона преподобного Сергия написана в житии, за северной дверью находится икона Рождества Христова: здесь можно видеть и ангелов, славословящих Спасителя, и двух пастырей, поклонников Христа, и трёх волхвов, едущих поклониться Новорожденному Спасителю, и наконец бегство Святого Семейства в Египет. Над царскими вратами находится не обычная «Тайная Вечеря». Освящение древнего деревянного храма в селе Спасском после его реставрации 3 а «Неопалимая Купина». Далее находятся иконы не двунадесятых праздников, а апостолов и святых, посредине их — образ Спасителя. Выше их расположены события из священной новозаветной истории, в средине Распятие Господне. Над ними находятся лик пророков с. 40 и праотцев, а посредине их Знамение Божией Матери. Этим и заканчивается верх иконостаса. Самый храм со своими стенами из брёвен 8 вершков толщины, оказался до того прочен и крепок, что не уступит и каменному храму.

27 сентября 1909 года, с разрешения и благословения Высокопреосвященнейшего Николая, было совершено освящение престола в реставрированном Сергиевском приделе по чиноположению церковному с возложением на него прежде возлежавшего антиминса, священнодействованного Феофилактом, Епископом Переславским и Дмитровским в 1780 году мая 13 дня. Торжество освящения началось с вечера 26 сентября. В 4,5 часа вечера колокольный звон с каменного и деревянного храмов возвестил окрестностям о начале торжества. Храм был полон молящихся. Всенощное бдение с акафистом преподобному Сергию было совершено местным благочинным священником села Бектышева о. Святоезерским в сослужении священников Перцова о. Влад. Оранского, Рождествина о. П. Вишнякова, о. местного священника А. Оранского и двух диаконов, при стройном пении монахинь Всехсвятской церкви, при станции Берендеево Северных железных дорог. Утром в 5 часов началась ранняя литургия в Преображенском приделе, с поминовением за ней об упокоении души болярина Иоанна — строителя сего храма.

В 8 часов утра колокольный звон опять с двух храмов возвестил уже о начале освящения. Самое освящение совершено было, по поручению Архиепископа Николая, местным о. благочинным в сослужении тех же священников и диаконов и при пении тех же певчих. После возложения святого антиминса на святой престол чин освящения обычным порядком и закончился. Затем началась здесь и Божественная литургия. После заамвонной молитвы священник Алексей Оранский произнёс соответствующее поучение. По окончании литургии был отслужен молебен преподобному Сергию с провозглашением обычного многолетия с добавлением многолетия благотворителям и украсителям святого храма сего.

После приложения ко святому Кресту и окропления святой водой (это было в 12 часов пополудни) народ, умилённый и растроганный сим редким событием — торжеством стал расходиться по домам, а прихожане со слезами на глазах благодарили Бога и жертвователей, помогших возобновить их древний, запустевший было храм.

Переславская Краеведческая Инициатива

Статья Оранского А. «Освящение древнего деревянного храма в селе Спасском, Переславского уезда, после его реставрации». http://pki.botik.ru/articles/c-spasskoe1910rest.pdf