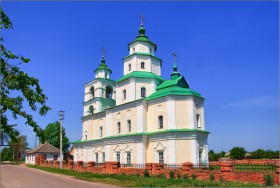

Путивль. Церковь Николая Чудотворца.

Церковь Николы Каменного, Церковь Николая Великорецкого

Церковь. Действует.

Престолы:Николая Чудотворца Великорецкого образа, Введения во храм Пресвятой Богородицы

Архитектурный стиль:Украинское барокко

Год постройки:Между 1735 и 1737. 1770 - колокольня.

Адрес:Украина, Сумская обл., г. Путивль, ул. Героев Путивльщины, 102

Координаты: 51.335225, 33.85808

Проезд:любым общественным транспортом, который следует через Путивль или в Путивль, выходить на автостанция "Путивль"

Престолы:Николая Чудотворца Великорецкого образа, Введения во храм Пресвятой Богородицы

Архитектурный стиль:Украинское барокко

Год постройки:Между 1735 и 1737. 1770 - колокольня.

Адрес:Украина, Сумская обл., г. Путивль, ул. Героев Путивльщины, 102

Координаты: 51.335225, 33.85808

Проезд:любым общественным транспортом, который следует через Путивль или в Путивль, выходить на автостанция "Путивль"

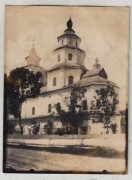

Вид с юго-запада. Фото Стефана Андреевича Таранушенко и Павла Жолтовского из экспедиции Харьковского музея украинского искусства, 1920-е г.г.

Елена Григорьева

1 июня 1920

Вид с юга. Фото С.А. Таранушенко и П.Н. Жолтовского из экспедиции Харьковского музея украинского искусства, 1920-е г.г. Адрес хранения: Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. И. Вернадского

Елена Григорьева

1 июня 1920

Вид в юго-востока. Фото С.А. Таранушенко и П.Н. Жолтовского из экспедиции Харьковского музея украинского искусства, 1920-е г.г. Адрес хранения: Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. И. Вернадского

Елена Григорьева

1 июня 1920

Фрагмент фасада. Фото С.А. Таранушенко и П.Н. Жолтовского из экспедиции Харьковского музея украинского искусства, 1920-е г.г. Адрес хранения: Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. И. Вернадского

Елена Григорьева

1 июня 1920

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Александр Богданов  10 мая 2012

10 мая 2012

10 мая 2012

10 мая 2012

Чурочкин Александр, прот.

18 июня 2012

Чурочкин Александр, прот.

9 января 2015

Алексей Кротов

21 марта 2016

Елена Григорьева

29 апреля 2023

Елена Григорьева

10 мая 2024

Елена Григорьева

10 мая 2024

Елена Григорьева

11 мая 2024

Елена Григорьева

11 мая 2024

Комментарии и обсуждение

Основная часть здания возведена в 1735 - 1737 гг., колокольня пристроена в 1770 г.

5 ноября 2013,

Чурочкин Александр, прот..