Политические и родственные связи между русским и прусским двором начинаются в XVIII веке, при Петре Великом, которому в 1716 Король Фридрих-Вильгельм I подарил знаменитую янтарную комнату. В ответ царь прислал 55 рослых русских гренадер вместе с их семьями для гвардейского батальона Короля. И позднее в прусскую гвардию присылали великанов из России. Они квартировали под Берлином, в Потсдаме, летней королевской резиденции. Для богослужений к этим солдатам приезжал русский священник из Берлина, а весной 1734 из Александро-Невского монастыря был командирован о. Василий Щербацкий, который 31 марта 1734, в присутствии королевской семьи, освятил в двухэтажном деревянном доме, у канала, православную церковь свв. Симеона и Анны. Но через шесть лет этот настоятель умер, и служить снова стал священник из Берлина. Так как в 1746–1763 из-за войн богослужений не было, то в 1765 здание церкви король отдал под театр. После этого оставшиеся русские, служа мирским чином, собирались для молитвы в доме купца Люттиха на Линденштрасе. В 1790 их было всего 20 человек, но в 1805 остался только инвалид Стефан, хранивший церковную утварь, которую три года спустя пришлось передать в магистрат.

Вскоре, однако, в Потсдаме вновь появились русские солдаты. Весной 1813 прусский Король Фридрих-Вильгельм III, говоривший по-русски и любивший русские песни, получил в подарок от Императора Александра I, своего шурина, 21 военного песенника, к которым через два года прибавилось еще 7 человек из русской гвардии. Они были зачислены в 1-й прусский гренадерский полк, участвовали в походах против Наполеона и жили в потсдамских казармах.

После смерти Александра I прусский Король в 1827 решил в его память создать в полуверсте к северу от Потсдама колонию «Александровка» и поселить в ней песенников. Проект четырнадцати деревянных изб с резными украшениями составил, вероятно, молодой К. И. Росси. Избы, которые строил Иосиф Ленне, окруженные обширными садами, стояли «крестообразно, образуя одну главную улицу и две побочных» в форме андреевского креста. Для церковного старосты был выстроен отдельный дом со светлицей, где Фридрих-Вильгельм любил пить чай из самовара. В русской колонии был предусмотрен и православный храм. Проектируя его, известный зодчий В. П. Стасов взял за основу древнерусскую Десятинную церковь в Киеве, но трактовал ее в формах позднего ампира. Однопрестольное квадратное здание на 50 человек заложил 30 августа 1826 прот. Иоанн Борисович Чудовский из берлинской посольской церкви «как памятник узам внутренней привязанности и дружбы к почившему Императору» прусского Короля, который лично присутствовал при закладке.

Стасов все время контролировал из Петербурга ход строительных работ, которые велись на средства Императора Николая I и русской казны. Они продолжались три года при участии каменных дел мастера Бланкенхорна, под руководством придворного архитектора Карла Фридриха Шинкеля, внесшего в проект существенные изменения. Резьбу по песчанику выполняли потсдамские мастера Форк и Триппель. Всего на строительство и убранство было потрачено 400 тыс. руб. По рисунку Стасова (с участием Шинкеля) двухъярусный светлый иконостас в ампирном стиле, украшенный каннелированными пилястрами с золочеными капителями и резьбой, был вырезан в Пруссии; образа для него написали петербургские живописцы. По краям иконостаса стоят киоты с иконами: св. Анатолия в серебряном окладе и вмч. Георгия. На левой стене помещена большая икона Божией Матери. Традиционную роспись заменили в интерьере терракотовыми фризами. Купол поддерживают четыре дорические колонны. Стены окрашены в светло-зеленый цвет; карниз — в белый; пол — каменный.

Через три года после закладки, 10 июля 1829, тот же прот. Чудовский освятил новопостроенную церковь, рядом с которой девять лет спустя он был похоронен. На освящении присутствовали оба Государя: прусский Король и русский Император, потсдамские власти и местный лютеранский епископ. Храм был приписан к берлинской посольской церкви. После освящения в нем были крещены несколько детей колонистов. К этому времени в деревне осталось 12 русских солдат; некоторое их число проживало в селе Никольское, среди них — Евлампий Бархатов (Иван Боков), лейб-кучер прусского Короля.

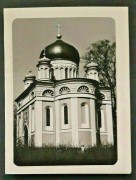

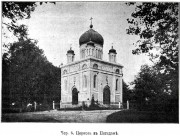

Центрально-купольное здание церкви стоит на холме Капелленберг, на фоне деревьев, и имеет в высоту 20 м. Оно решено в виде массивного куба, завершенного пятиглавием. Гладкие фасады расчленены орнаментальной тягой и профилированными лопатками, между которыми находятся узкие заглубленные окна. При реставрации в 1977 стенам была возвращена первоначальная розовая окраска. Портал обрамляет килевидная арка, украшенная золоченым шаром с крестом. Снаружи над дверьми размещены иконы, написанные на шифере в 1851 Августом фон Клебером. Они изображают Спасителя, св. Александра Невского и вмч. Феодора Стратилата. Широкий лепной фриз разорван по краям полуциркульными окнами, над которыми возвышаются барабаны малых куполов. Колокола висят в звоннице под западными куполами. Шлемовидный главный купол, покрытый ныне медью, покоится на барабане, декорированном аркатурой и узким фризом. В 1830 по проекту Шинкеля вокруг церкви была возведена железная ограда.

В церкви было много икон, подаренных родственниками погребенных на прилегающем небольшом кладбище, где хоронили колонистов и умерших в Берлине русских. На нем покоятся некоторые русские священники, графы В. П. и С. А. Голенищевы-Кутузовы, посол Е. Н. Убри. В 1857 полковник А. А. Абаза поднес небольшой дорогой образ св. цар. Александры в память своей покойной супруги. Он был украшен золотым окладом с драгоценными камнями и стоил 5 тыс. руб. Есть среди икон и пожертвования Императрицы Александры Феодоровны («Св. цар. Александра») и ее супруга Николая I, который одарил храм также утварью и ризницей. Графиня Орлова пожертвовала золотой потир, русский посол — образ св. Екатерины в окладе. В отдельной витрине находятся потемневшие боевые медали умерших колонистов. Под иконой вмч. Георгия Победоносца ранее висела деревянная доска, на которой были вырезаны их имена и даты жизни. Последний солдат-песенник скончался в 1861 году.

Cудьба русских в Потсдаме была предопределена. Так как в смешанных браках девочек, как правило, крестили в лютеранскую, а мальчиков — в православную веру, но при этом все дети учились в немецкой школе, где Закон Божий им преподавали по катехизису Лютера, то через полвека после основания Александровки процесс ассимиляции почти завершился, и о потомках русских песенников писали: «только один маракует по-русски и то с грехом пополам; даже костюм их онемечился». Лишь треть колонистов номинально считались в это время православными.

В церкви только в 1827–1831 имелся собственный священник — о. Захария Петров, затем служить приезжали батюшки из Берлина, но лишь раз в месяц, да и то по будням. В связи с ассимиляцией службы уже в 1838 шли по-немецки. В 1853–1858 берлинский прот. Василий Полисадов стал чаще приезжать в Александровку, чтобы по-немецки учить детей основам православной веры. Их отцы, по его словам, «ни в церковь не ходили, ни к таинствам не приступали». После больших усилий протоиерею удалось приобщить к церковной жизни семерых колонистов и их детей, издав особую книжку с переводом отдельных частей литургии на немецкий язык. С 1893 в храме раз в месяц на немецком языке служил — до своей смерти в 1916 — о. Василий Антонович (Антон-Фердинанд) Гекен, обратившийся в Православие выкрест. Он также руководил воскресной школой для детей православных жителей (их было всего 12) и помогал берлинскому настоятелю прот. Алексию Мальцеву в переводах на немецкий язык богослужебных и катехизаторских текстов.

Как в это время (1890) выглядела колония, представление дает репортаж русского журналиста: «По обе стороны широкой дороги виднеются бревенчатые избы с высокими светелками наверху, убранные разными дощатыми украшениями, все детали старорусского строительства исполнены с тщательностью, пожалуй, даже излишнею: немного смахивало бы на русский отдел какой-нибудь иноземной выставки, но спасает сравнительно поношенный вид построек — избы эти стоят уже больше 60 лет». О храме говорилось, что он «недостаточно благоустроен: до самого последнего времени в нем не было хоругвей и печей», своего причта в нем тоже не было. Печное отопление устроило только в 1890 Свято-Владимирское братство и тогда же гр. С. В. Орлов-Давыдов подарил позолоченные бронзовые хоругви.

Прошло пятнадцать лет, и другой журналист увидел следующую картину: «Некоторые домики уже и теперь необитаемы и стоят заколоченными <…> только в трех еще помнят о России <…> никто по-русски не говорит. Это типично немецкие бюргеры, а не русские люди <…>. Службы в церкви совершаются только по-немецки».

После революции в Потсдаме и его окрестностях поселилось довольно много русских эмигрантов, и службы в храме, подчинявшимся Русской Православной Церкви за границей, стали идти также на церковно-славянском языке. В 1935 здание снаружи было отреставрировано, но вскоре закрыто, и только 14 августа 1941 возвращено общине. В период Второй мировой войны, в 1942–1945, храм имел своего епископа — Филиппа (Гарднера), викария Потсдамского, с которого позже пришлось снять сан. Ему помогал о. Павел Хекке, родом немец, который был арестован и умер в 1947 в сибирском концлагере. По окончании войны Потсдам попал в советскую зону оккупации. Хотя служивший в церкви о. Феодор Гилявский подчинился Московской Патриархии, она в 1949 прислала своего настоятеля. Им был прот. Николай Маркевич, который провел в Потсдаме 20 лет; при нем в храме часто бывали архиереи из Берлина. После его смерти богослужения изредка совершали приезжие священники, и лишь в 1986 в приходе вновь появился постоянный настоятель — о. Анатолий Коляда из Минска.

Сегодня приход насчитывает около 100 человек, но постоянно в храме молятся 20–25 человек, в основном немцев, русских и болгар. В 1991–1993, к 1000-летию Потсдама здание, памятник архитектуры, было отреставрировано, на что потрачено 3,5 млн марок. Отреставрированный храм 12 сентября 1993 освятил архиепископ Калужский и Боровский Климент.

Окруженная деревьями розово-белая церковь на окраине Постдама является сегодня не столько центром православной жизни, сколько туристическим объектом, который напоминает об интересной странице русско-немецких отношений, прежде всего династических.

http://www.artrz.ru/menu/1804649234/1805288694.html